新着情報

本日から24節気は「小暑(しょうしょ)」。境内にも蝉が鳴き始め、本格的な夏の訪れにこころがおどります。

写真➀ 明日は七夕。

多くの方の願いが書かれた色とりどりの短冊が御本殿の両脇の笹に結び付けられています。

明日祝詞を奏上し、神様に皆様の願いをお伝えします。

写真➁ 鉄製の風鈴もチリン、チリンと、涼し気な音を鳴らしています。

写真➂いよいよ茅の輪も明日取り外します。色も変わってきています。

少し寂しくもありますが、また、来年には、同じ場所でみずみずしい茅の輪と出会えます。

写真➁ 神前に奉られた玉串(たまぐし)

〇おすすめリンク

〇社務所から「リュウゼツラン」までのご案内

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年5月24日公開

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年6月6日公開

〇貞昌院ホームページ

本日午前10時より、御本殿にて月のはじめのお祭、月首祭(げっしゅさい)を執り行いました。

日本の国の更なる発展と皆様の幸せ、日本だけでなく世界の人々が共に穏やかに栄えるよう祈念いたしました。

写真➀ 宮司(ぐうじ)祝詞(のりと)奏上の様子。目の前には神さまへのお供え物、神饌(しんせん)が並んでいます。参列者は祝詞奏上の、間頭を下げています。玉串拝礼では参列者一人一人が丁寧に玉串(たまぐし)を奉り拝礼をし神さまに日頃の感謝の気持ちをお伝えしました。

写真➁ 神前に奉られた玉串(たまぐし)

玉串(たまぐし)で拝礼をし神さまへ「ありがとう」の感謝が届けられます。

神事の後の直会(なおらい)では梅酒をいただきます。

境内の梅で作った手作りの梅酒です。直会で神さまのお力、恩頼(みたまのふゆ)をいただきましょう。

直会で神さまと、人が一つになります。

〇参列希望の方

初穂料不要です。普段着でご参列ください。神前にお供えしたいもの(食べ物以外も可(作品等))があれば、社務所にお持ちください。

「まこと」の神、菅原道真公のお力、恩頼(みたまのふゆ)をいだだき、はつらつと、すがすがしく、さわやかに残りの半月を過ごしましょう。地域の元気と日本の発展、そして世界の平穏は世界にひとつ、の全国の地域の氏神さまから。

日本はおまつりの国。地域のおまつりで力を合わせて日本を元気にしましょう。

1日と15日は地域の氏神様にお参りを日々の「ありがとう」の感謝の気持ちを神さまにお伝えしましょう。

天地(あめつち)の 神にぞ祈る 朝なぎの 海のごとくに 波たたぬ世を 昭和天皇御製

さしのぼる 朝日のごとく さはやかに もたまほしきは 心なりけり 明治天皇御製

目に見えぬ 神に向ひて はぢざるは 人の心の まことなりけり 明治天皇御製

〇その他の祭

1日 月首祭(げっしゅさい) 10時 御本殿にて

月の初めのお祭(神事)です。

15日 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社にて

木の幹の枝にあたるお社、末社のお祭(神事)です。

25日 月例祭(げつれいさい) 午後4時 御本殿にて

天神様の縁日、毎月25日に行うひと月のなかで一番大きなお祭(神事)です。

※3月と9月は春季例祭、秋季例祭のため時間が異なります。

〇おすすめリンク

〇社務所から「リュウゼツラン」までのご案内

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年5月24日公開

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年6月6日公開

〇貞昌院ホームページ

写真➀午後七時ごろ、雲間から境内を照らす夕陽。茅の輪も見えます。

茅の輪くぐりのあと笹に結ばれた皆様の願いの書かれた七夕の短冊も、お天気雨のなか、夕日にライトアップされてとても神秘的。

皆様のお願いが叶いますように。

地域にお住いのすべての人が幸せでありますように。

こころを澄ませば、境内のいたるところに神様からの贈り物がちりばめられています。

「あっ」とこころに響いた感動は神さまからの尊い贈り物。

出会った感動は曇ったこころも「ぱっ」と晴れやかにします。

見慣れたあたりまえの日常のなかに出会う「今」この瞬間に、いつも、神さまの特別な「めぐみ」があるのです。

出会った景色に、湧き上がった「ありがとう」の感謝の気持ちを神さまにお伝えしましょう。

急で形は整っていませんが、神さま、精一杯のまごごろをどうぞお受けください

〇おすすめリンク

〇社務所から「リュウゼツラン」までのご案内

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年5月24日公開

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年6月6日公開

〇貞昌院ホームページ

本日午後16時より、夏越の大祓を執り行いました。(スクロールするとそれぞれの写真の説明があります。)

雨の中多くの方にご参列いただきました。

神事では、

榊の神籬(ひもろぎ)に神さまをお招きし、神さまに献饌(けんせん)でお供え物をおすすめし、宮司(ぐうじ)、神職の先導で参列者全員で大祓詞(おおはらことば)奏上。

人形(ひとがた)の包みに納めた四角に小さく切った半紙と麻を混ぜた切麻(きりぬさ)で全身を清めたのち、人形で全身を撫でました。人形(ひとがた)に半年の罪穢(つみけがれ)をうつしたのち唐櫃(からひつ)に納められました(前日までにおさめらた人形もこのなかにおさめられました)。

次に榊の大麻(おおぬさ)を宮司が手に取り参列者をお清めしました。玉串(たまぐし)拝礼ののち、撤饌(てっせん)でお供えものをお納めした後、茅の輪をくぐりにうつりました。

神前でお参りをして、氏子会の皆様がふるまう直会のひんやりとしたスイカを皆様和やかにお召し上がりになっていました。

写真➀ 宮司の先導で参列者は左右左と八の字にくぐります。

参列者は傘をたたみながらくぐっていました。

はじめに役員がくぐり、皆様からお預かりした人形(ひとがた)は唐櫃(からひつ)におさめられ役員の代表二人が担いで茅の輪をくぐりました。

写真➁ 雨の降るなか大祓の説明をききながら待機するご参列の方々

神事で使う人形包や大祓詞を手に並んでいらっしゃいます。

七夕の短冊もお渡ししています。七日まで境内のお賽銭箱の脇に常時七夕短冊が置いたあります。

写真➂ 永谷天神囃子の奉納があり、響き渡る天神囃子が境内を賑やかに盛り上げてくださいました。

毎週境内で練習されて様々な機会で地域の方に披露しています。

練習に参加されたい方は社務所まで。このように様々な方法で神さまにご奉仕されています。おはやし

写真➃ 茅の輪くぐりを終え、神前に進み拝礼する参列者、拝礼の後、記入した七夕の短冊を楽し気に笑顔で話しながら笹に結びつけていました。

青、ピンク、黄 オレンジの短冊が笹に結ばれ、さらさらと揺れています。

写真➄ 正面の榊の神籬(ひもろぎ)に神様をお招きして、神事が行われました。

神さまをお招きする祝詞を奏上したのち、烏帽子に白い浄衣(じょうえ)を着た宮司が「おお」と警蹕(けいひつ)をかける時には、しん、と辺りに厳かな雰囲気が漂いました。

御本殿でのお参りを終えた参拝者は、直会(なおらい)のかわりに氏子会の皆様がふるまうひんやりとしたスイカをお召し上がりになり、和気あいあいと談笑されていました。

近くに設けられた、今話題の、上永谷の「リュウゼツラン」へのメッセージが集められた寄せ書きを見ながら話しに花を咲かせていました(奥の人だかりの場所にあります。)。

氏子さんにより常設されていて、いつでもメッセージを記入できます。

開花がたのしみです。

「リュウゼツラン」開花という天神さまからのメッセージに皆様も寄せ書きでお返事をしてみてはいかがですか。

地域にお住いの氏子さんがそれぞれの役割で、力をあわせ、地域の「まつり」を支え神社と未来に繋げる大切な古い伝統をまもってくださっています。

〇おすすめリンク

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年5月24日公開

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年6月6日公開

〇貞昌院ホームページ

写真➀ 天満宮すぐ側「上永谷(かみながや)駅入り口」交差点にそびえる上永谷のリュウゼツラン

神秘的な姿をしています。

永谷天満宮のすぐそばの「上永谷(かみながや)駅入口」という交差点の中央分離帯に「リュウゼツラン」という外来の植物(正確な種類は不明のよう)のようです。

数十年に一度咲くという、花が間もなく開花で、いうことで、テレビなどでもとりあげられ地元でも話題になっております。

永谷天満宮の社務所に立ち寄られる参拝者からも「上永谷のリュウゼツランはどこですか?」とかなり頻繁に聞かれますので、「リュウゼツラン」までのルートをご紹介いたします。

永谷天満宮は横浜市港南区上永谷(かみながや)という場所に鎮座しているので「永谷」天満宮(ながやてんまんぐう)と申し上げます。

地元上永谷の天神様の土地に花咲く神秘的な外国の花「リュウゼツラン(竜舌蘭)」を愛でるのも、同じく外来の花「梅」めでた天神様もお喜びになっていることでしょう。

天神様の大切にされたこころ、「和魂漢才(わこんかんさい)」外来の優れたものを「日本のこころ」で愛でる、そんな日本人のこころが実はこんなところに花開いているのかもしれません。天神様からのメッセージでしょうか。

それでは、ご案内いたします。

写真➁ 天神様へのお参りを済ませたら、写真の社務所の脇に裏口があるのでそこを目指します

写真➂ 写真➂ 裏口 出で左手の道を行くと天満宮の鳥居、駐車場 手水舎、隣のお寺さん貞昌院さんがあります。そちらではなく左手のスロープの道を行きます。

写真➃ 裏口をでると歩道橋があります。 向かいにファミリーマート 上永谷郵便局 写真スタジオのスタジオH さんがあるところ。。

写真➄ 歩道橋は渡りませんが、この右側の道の歩道を歩き、写真の真ん中あたりに青い交通標識が見える辺りの「上永谷駅入口」交差点を目差します。ここからもリュウゼツランを確認できるので、確認してから向かうとわかりやすいです。

写真➅歩道橋は渡らず、裏口 右側のスロープのある道をくだります。

写真➆ 下ると道が分かれていて右に行くと貞昌院さんの墓地ですから、曲がらず、真っすぐ進むとすぐ「上永谷駅入口」という交差点が左手に見えてきま。

写真➇こちらが「上永谷駅入口」の交差点です。見える中央分離帯に「リュウゼツラン」があります。人が沢山いて、手を合わせている人も多く見受けられます。

写真➈信号をひとつ渡った中央分離帯から左を見ると「リュウゼツラン」があります。写真左手に見える緑の山が永谷天満宮の裏山天神山です。リュウゼツランのすぐそばに境内があります。

写真➉ 社務所の裏口のところには氏子の方がリュウゼツランにメッセージを残す寄せ書きをされています。集まった色とりどりのメッセージは最終的にラミネートされ、神前にお供えして、神さまにご報告すると氏子さんの一人は話されていました。ここでも様々なかたちで地元の上永谷(かみながや)丸山台(まるやまだい)日限山(ひぎりやま)の氏神さま永谷天満宮の神さまに多くの方のこころが神さまにとどけられています。

以上 リュウゼツランまでルートのご案内でした。

〇おすすめリンク

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年5月24日公開

〇タウンニュース港南区栄区版掲載記事2024年6月6日公開

〇貞昌院ホームページ

写真➀ 完成した茅の輪

本日、氏子会の皆様が「夏越の大祓」の茅の輪(ちのわ)を作ってくださいました。

23日に設置予定でしたが、雨のために、本日に延期になりました。

朝早くから作業をされ、12時頃に完成いたしました。

皆様連日ボランティアで神社を支えてくださっています。

いよいよ、明日、午後16時から「夏越の大祓」です。茅の輪は7月7日まで設置してあります。

写真➁ 束ねられた茅

写真➂ 束ねた茅を芯に巻き付けていき、形を整えます。

写真➃➄⑥束ねた茅を芯に巻き付けていき、形を整えます

写真➄完成です。

永谷天満宮氏子会の皆様、本当にお疲れさまでした。

いつもありがとうございます。

永谷天満宮「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」のご案内

令和6年6月30日16時より、「夏越の大祓」を行います(雨天決行)。

「大祓(おおはらえ)」は6月と12月、半年に一度行われます。

「大祓」の「大」は「公(おおやけ)」という意味。

古くから行われている神事であるだけでなく、俳句の季語にもなっている、生活に溶け込んだ伝統行事でもあります。

正しく生活していても「罪穢(つみけがれ)は自然にうまれてきます。この「罪穢」を消滅させ本来の人間の姿に立ち返る神事が大祓です。

神事では、大麻(おおぬさ)で祓い清め、麻と細かい半紙の「切麻(きりぬさ)」を体にふりかけ、紙でつくられた人形(ひとがた)で体を撫で息を吹きかけ、人形に罪穢をうつします。

全員で日本の神話が古い「やまとことば」で描かれた、全てを清める力のある「大祓詞(おおはらえことば)」をこころをひとつにして、唱え、不思議な言葉の力ですべてを祓い清めます。

最後に茅の輪をくぐります。

大祓は国全体を祓い清めて、ひとりひとりが、本来の明るく、はつらつとした、真っすぐな、清らかな姿にかえり、幸せに暮らすための神事です。

皆様も神事にご参列いただき、心身ともに清らかに、残りの半年を清々しく過ごしましょう。

神事の後には氏子さんが冷たいスイカをふるまってくださいます。

玄関につける、茅の輪守りも参列者全員にお渡しいたします。

お誘いあわせのうえ是非ご参加ください。

写真➀ 奈曾利(なそり)(落蹲(らくそん))が舞われている様子。

令和6年5月19日(日) 本日、午後6時より龍神楽所(りゅうじんがくそ)の皆様による雅楽演奏会が行われました。

龍神楽所(りゅうじんがくそ)の皆様の格調高い雅楽の演奏が境内に響き渡りました。

写真➁神楽殿前で雅楽演奏会を観覧する方たち。

社務所前の広場で舞う予定でしたが、雨の予報のため、神楽殿にて行われました。

写真➂境内の様子

演奏会の間は雨は降らず、無事に神さまにご覧にいれることができました。

また、多くの方にご観覧いただき、当宮、宮司の人長舞にはじまり、龍神楽所による朝日舞、無形文化財保持者の豊先生の奈曾利・落蹲(らくそん)等が舞われ、境内には厳かななかにも、和やかなな雰囲気が漂ていました。

写真➃御本殿前の様子。

時折雲に隠れた月が淡く空に光り、何とも言えない風情がありました。

〇リンクの紹介

〇タウンニュース港南区 栄区版「永谷天満宮

辰年に合わせ雅楽奉納」2024年5月30日

記事

〇宮内庁式部職楽部雅楽 2012年エディンバラ国際フェスティバル 文部科学省/mextchannel

〇雅楽 宮内庁ホームページ

令和6年6月30日(日)夏至(夏) 夏越の大祓(なごしのおおはらえ)

令和6年5月15日(木) 立夏(夏) 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社(まっしゃ)の おまつりです。

写真➀ 宮司祝詞(のりと)奏上の様子。目の前には神さまへのお供え物、神饌(しんせん)が並んでいます。

写真➁神前に奉られた玉串(たまぐし)。玉串拝礼では参列者一人一人が丁寧に玉串を奉り拝礼をし神さまに日頃の感謝の気持ちをお伝えしました。玉串の奉り方などは、神職が案内いたしますので、是非、ご参列ください。

写真➂ 神事の後 境内のそれぞれの末社を巡拝します。末社のお不動さんにも神道(しんとう)の形で拝礼して、感謝のこころを届けます。

写真➃ お不動さん脇、天神山入口から天神山山頂への道を登り、山頂の末社 浅間社(せんげんしゃ)を目指します。山の入口の注連縄をくぐり神聖な山に入ります。

写真➄ 山頂の浅間社で拝礼。浅間社には木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)(別称:浅間大神(あさまのおおかみ))が おまつりされています。

本日午前9時より、末社(まっしゃ)にて末社のお祭、末社月次祭(まっしゃつきなみさい) を執り行いました。

日本の国の更なる発展と皆様の幸せ、日本だけでなく世界の人々が共に穏やかに栄えるよう祈念いたしました。

初穂料不要。普段着でご参列ください。神前にお供えしたいもの(食べ物以外も可)があれば、社務所にお持ちください。

「まこと」の神、菅原道真公のお力、恩頼(みたまのふゆ)をいだだき、はつらつと、すがすがしく、さわやかに残りの半月を過ごしましょう。地域の元気と日本の発展、そして世界の平穏は世界にひとつ、の全国の地域の氏神さまから。

日本はおまつりの国。地域のおまつりで力を合わせて日本を元気にしましょう。

天地(あめつち)の 神にぞ祈る 朝なぎの 海のごとくに 波たたぬ世を 昭和天皇御製

さしのぼる 朝日のごとく さはやかに もたまほしきは 心なりけり 明治天皇御製

目に見えぬ 神に向ひて はぢざるは 人の心の まことなりけり 明治天皇御製

〇その他の祭

1日 月首祭(げっしゅさい) 10時 御本殿にて

月の初めのお祭(神事)です。

15日 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社にて

木の幹の枝にあたるお社、末社のお祭(神事)です。

25日 月例祭(げつれいさい) 午後4時 御本殿にて

天神様の縁日、毎月25日に行うひと月のなかで一番大きなお祭(神事)です。

※3月と9月は春季例祭、秋季例祭のため時間が異なります。

令和6年5月15日(木) 立夏(夏) 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社(まっしゃ)の おまつりです。

写真➀ 宮司祝詞奏上の様子。目の前には神さまへのお供え物、神饌(しんせん)が並んでいます。

写真➁参列者は祝詞奏上の間頭を下げています。玉串拝礼では参列者一人一人が丁寧に玉串を奉り拝礼をし神さまに日頃の感謝の気持ちをお伝えしました。

写真➂ ご参列をご希望の方は社務所にお声をおかけいただいた後、こちらの御本殿の右手の控室にお履き物をお脱ぎになって、控室でお待ちください。神前にお供えしたいものがあれば、神職に遠慮なくご相談ください。

本日午前10時より、御本殿にて月のはじめのお祭、月首祭(げっしゅさい)を執り行いました。

日本の国の更なる発展と皆様の幸せ、日本だけでなく世界の人々が共に穏やかに栄えるよう祈念いたしました。

初穂料不要。普段着でご参列ください。神前にお供えしたいもの(食べ物以外も可)があれば、社務所にお持ちください。

「まこと」の神、菅原道真公のお力、恩頼(みたまのふゆ)をいだだき、はつらつと、すがすがしく、さわやかに残りの半月を過ごしましょう。地域の元気と日本の発展、そして世界の平穏は世界にひとつ、の全国の地域の氏神さまから。

日本はおまつりの国。地域のおまつりで力を合わせて日本を元気にしましょう。

天地(あめつち)の 神にぞ祈る 朝なぎの 海のごとくに 波たたぬ世を 昭和天皇御製

さしのぼる 朝日のごとく さはやかに もたまほしきは 心なりけり 明治天皇御製

目に見えぬ 神に向ひて はぢざるは 人の心の まことなりけり 明治天皇御製

〇その他の祭

1日 月首祭(げっしゅさい) 10時 御本殿にて

月の初めのお祭(神事)です。

15日 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社にて

木の幹の枝にあたるお社、末社のお祭(神事)です。

25日 月例祭(げつれいさい) 午後4時 御本殿にて

天神様の縁日、毎月25日に行うひと月のなかで一番大きなお祭(神事)です。

※3月と9月は春季例祭、秋季例祭のため時間が異なります。

令和6年5月1日(水) 穀雨(春) 月首祭(げっしゅさい) 午前10時 月のはじめの おまつりです。

写真➀ 宮司祝詞奏上の様子。目の前には神さまへのお供え物、神饌(しんせん)が並んでいます。

写真➁参列者は祝詞奏上の間頭を下げています。玉串拝礼では参列者一人一人が丁寧に玉串を奉り拝礼をし神さまに日頃の感謝の気持ちをお伝えしました。

写真➂ ご参列をご希望の方は社務所にお声をおかけいただいた後、こちらの御本殿の右手の控室にお履き物をお脱ぎになって、控室でお待ちください。神前にお供えしたいものがあれば、神職に遠慮なくご相談ください。

本日午前10時より、御本殿にて月のはじめのお祭、月首祭(げっしゅさい)を執り行いました。

日本の国の更なる発展と皆様の幸せ、日本だけでなく世界の人々が共に穏やかに栄えるよう祈念いたしました。

初穂料不要。普段着でご参列ください。神前にお供えしたいもの(食べ物以外も可)があれば、社務所にお持ちください。

「まこと」の神、菅原道真公のお力、恩頼(みたまのふゆ)をいだだき、はつらつと、すがすがしく、さわやかに残りの半月を過ごしましょう。地域の元気と日本の発展、そして世界の平穏は世界にひとつ、の全国の地域の氏神さまから。

日本はおまつりの国。地域のおまつりで力を合わせて日本を元気にしましょう。

天地(あめつち)の 神にぞ祈る 朝なぎの 海のごとくに 波たたぬ世を 昭和天皇御製

さしのぼる 朝日のごとく さはやかに もたまほしきは 心なりけり 明治天皇御製

目に見えぬ 神に向ひて はぢざるは 人の心の まことなりけり 明治天皇御製

〇その他の祭

1日 月首祭(げっしゅさい) 10時 御本殿にて

月の初めのお祭(神事)です。

15日 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社にて

木の幹の枝にあたるお社、末社のお祭(神事)です。

25日 月例祭(げつれいさい) 午後4時 御本殿にて

天神様の縁日、毎月25日に行うひと月のなかで一番大きなお祭(神事)です。

※3月と9月は春季例祭、秋季例祭のため時間が異なります。

写真➀ 〇場所 天神山入口

午後の日の光が新緑を輝かせます。木漏れ日は地面にうつり、まだら模様で揺れています。鳥たちのさえずりが辺りに響きます。鶯が歌の練習をしてます。

写真➁ 足元に目をやると、木漏れ日が地面に揺れています。まだら模様が涼しげです。

写真➂ 御本殿付近の梅

さわやかな梅の実がぐんぐんと成長しています。境内の木々の先端の新しい芽もみどころです。

春の境内をこころを澄ませて、普段よりゆったりと歩くと、思わぬ景色に出会えます。

「あっ」とこころに響いた感動はすぐに「ありがとう」の気持ちに変わります。

ふと浮かんだ「ありがとう」を神さまに手向けましょう。「紅葉の錦 神のまにまに」

本日は月例祭(げつれいさい)。

月のなかで一番大きなお祭りです。

天神様の縁日、毎月25日の午後4時に行われます。

本日は龍神楽所龍神楽所の方がお手伝いに来てくださり、篳篥、龍笛、和琴 歌 舞でいつもよりも豪華な朝日舞を神さまに奉納いたしました。

そのほかにも、お供え物をすすめる、献饌(けんせん)、玉串拝礼の時も雅楽の音が厳かに鳴り響いていました。

写真➀ 神事の始まる前の様子。神前は神饌がならんでいます。右手には和琴があります。

本日も月例祭で日本の国の更なる発展と皆様の幸せ、日本だけでなく世界の人々が共に穏やかに栄えるよう祈念いたしました。

初穂料不要。普段着でご参列ください。神前にお供えしたいもの(食べ物以外も可)があれば、社務所にお持ちください。

「まこと」の神、菅原道真公のお力、恩頼(みたまのふゆ)をいだだき、はつらつと、すがすがしく、さわやかに残りの半月を過ごしましょう。地域の元気と日本の発展、そして世界の平穏は世界にひとつ、の全国の地域の氏神さまから。

日本はおまつりの国。地域のおまつりで力を合わせて日本を元気にしましょう。

天地(あめつち)の 神にぞ祈る 朝なぎの 海のごとくに 波たたぬ世を 昭和天皇御製

さしのぼる 朝日のごとく さはやかに もたまほしきは 心なりけり 明治天皇御製

目に見えぬ 神に向ひて はぢざるは 人の心の まことなりけり 明治天皇御製

〇その他の祭

1日 月首祭(げっしゅさい) 10時 御本殿にて

月の初めのお祭(神事)です。

15日 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社にて

木の幹の枝にあたるお社、末社のお祭(神事)です。

25日 月例祭(げつれいさい) 午後4時 御本殿にて

天神様の縁日、毎月25日に行うひと月のなかで一番大きなお祭(神事)です。

※3月と9月は春季例祭、秋季例祭のため時間が異なります。

氏子さんが鯉のぼりをたててくださいました。力強い春の風の吹く青空のもと、ぷっくりと膨れながら気持ちよさそうに泳いでいます。

近くの保育園の子供たちが「あっ、鯉のぼりだ」と楽し気に笑いながら、鯉のぼりの下をを駆け回っています。

和6年4月15日(月)清明(春) 末社月次祭 午前9時 末社にて

本日は末社月次祭。末社での神事の後、宮司の先導で参列者はお不動さん、天神山山頂の浅間社をそれぞれお参りしました。地域の皆様の幸せと日本国のさらなる発展、日本だけでなく世界も平穏で共に栄えるようご祈念いたしました。

写真➀祝詞奏上の様子。

修祓(しゅばつ)でお清めをし、お供え物神饌(しんせん)を神さまにお供えし、祝詞を奏上。宮司、参列者と順に榊の玉串(たまぐし)で拝礼しました。神事の後、それぞれの末社を参拝しました。

写真➁

神事を終え、末社、お不動さんにお参りする宮司(ぐうじ)と参列者

末社、お不動さん、と順に拝礼し、お不動さん脇の天神山入口から山頂に登り、浅間社をお参りします。

写真➂天神山山頂の浅間社に向かう宮司(ぐうじ)と参列者。

どなたでもご参列いただけます。ご希望の方はお気軽に社務所まで。

初穂料不要。普段着でご参列ください。神前にお供えしたいもの(食べ物以外も可)があれば、社務所にお持ちください。玉串の作法もご案内いたします。

「まこと」の神、菅原道真公のお力、恩頼(みたまのふゆ)をいだだき、はつらつと、すがすがしく、さわやかに残りの半月を過ごしましょう。地域の元気と日本の発展、そして世界の平穏は世界にひとつ、の全国の地域の氏神さまから。

日本はおまつりの国。地域のおまつりで力を合わせて日本を元気にしましょう。

天地(あめつち)の 神にぞ祈る 朝なぎの 海のごとくに 波たたぬ世を 昭和天皇御製

さしのぼる 朝日のごとく さはやかに もたまほしきは 心なりけり 明治天皇御製

目に見えぬ 神に向ひて はぢざるは 人の心の まことなりけり 明治天皇御製

〇その他の祭

1日 月首祭(げっしゅさい) 10時 御本殿にて

月の初めのお祭(神事)です。

15日 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社にて

木の幹の枝にあたるお社、末社のお祭(神事)です。

3月25日 春季例祭 午後2時 御本殿にて 午後3時頃 湯立神楽奉納

3月25日は春季例祭 春の大きなお祭りです。

天神様の縁日、毎月25日に行うひと月のなかで一番大きなお祭(神事)です。

※3月と9月は春季例祭、秋季例祭のため時間が異なります。

5日から二十四節気は清明(春)になりました。本日境内は曇りですが、いたるところで桜の花が花開いています。

空気はひんやりとしています。曇りの雲ごしの日の光が桜を優しく照らします。

写真➀

社務所の上の桜 満開の桜です。 御本殿左手の名木百選御神木周辺の桜、お不動さんの周り、天神山の桜もみどころです。 市営地下鉄ブルーライン上永谷駅のホームから見える桜の山が天神山です。

境内の自然のなかを、こころを澄ませて、普段よりゆっくりと歩くと、普段出会えない景色と出会えます。普段より、ゆっくりと深く、深く呼吸をしながら、時に立ち止まったり、自然の中にたたずんで、溶け込めば、こころがよみがえります。しばし、忙しい日常を離れて、自然のなかで、こころを遊ばせてみてはいかがですか。子供のころのように。すべては神さまのめぐみです。

写真➁

手水舎、神牛像、貞昌院さん 付近の桜の様子。

様々な時間、天候の桜をお楽しみください。

本日境内は雨ですが、いたるところで桜の花が花開いています。

ひんやりとした空気のなかしっとりとした雨に打たれている桜もなかなかいいものです。

写真➀

社務所の上の桜

写真➁

手水舎、神牛像、貞昌院さん 付近の桜の様子。

様々な時間、天候の桜をお楽しみください。

写真➀ 宮司祝詞奏上の様子。目の前には神さまへのお供え物、神饌(しんせん)が並んでいます。

本日午前10時より、御本殿にて月のはじめのお祭、月首祭(げっしゅさい)を執り行いました。

日本の国の更なる発展と皆様の幸せ、日本だけでなく世界の人々が共に穏やかに栄えるよう祈念いたしました。

初穂料不要。普段着でご参列ください。神前にお供えしたいもの(食べ物以外も可)があれば、社務所にお持ちください。

「まこと」の神、菅原道真公のお力、恩頼(みたまのふゆ)をいだだき、はつらつと、すがすがしく、さわやかに残りの半月を過ごしましょう。地域の元気と日本の発展、そして世界の平穏は世界にひとつ、の全国の地域の氏神さまから。

日本はおまつりの国。地域のおまつりで力を合わせて日本を元気にしましょう。

天地(あめつち)の 神にぞ祈る 朝なぎの 海のごとくに 波たたぬ世を 昭和天皇御製

さしのぼる 朝日のごとく さはやかに もたまほしきは 心なりけり 明治天皇御製

目に見えぬ 神に向ひて はぢざるは 人の心の まことなりけり 明治天皇御製

〇その他の祭

1日 月首祭(げっしゅさい) 10時 御本殿にて

月の初めのお祭(神事)です。

15日 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社にて

木の幹の枝にあたるお社、末社のお祭(神事)です。

25日 月例祭(げつれいさい) 午後4時 御本殿にて

天神様の縁日、毎月25日に行うひと月のなかで一番大きなお祭(神事)です。

※3月と9月は春季例祭、秋季例祭のため時間が異なります。

お清めのお祓い、修祓(しゅばつ)ですべてを清めた後、 宮司に合わせて式のはじめに神前に一拝。雅楽の鳴り響くなか、神前近くの御扉(みとびら)を開けます。

神職の称える「オー」警蹕(けいひつ)と和琴の厳かな音が響きます。

神饌(しんせん)が供えられます。雅楽の龍笛の音が清らかに響きます。

一つ一つの神饌がそれぞれの役割の神職によって、神饌近くに運ばれていきます。

神饌の供えられた神前で、宮司が祝詞を奏上。宮司、参列者が玉串(たまぐし)を奉り拝礼をし、神さまにそれぞれの日頃の感謝のこころを玉串に込め、神前に供えてお伝えしました。

神事の後、神楽殿にて、宮司と神職による湯立神楽が奉納されました。

雨のため神楽殿での奉納になりました。

神楽の笛や太鼓の音と神事の楽しさに参列者の賑やかな笑い声が境内に響いていました。

天満宮では春の「春季例祭」と秋の「秋季例祭」という大きなお祭り(神事)があります。春の祭で五穀の豊かな実りを祈り、年(稲)を乞い(みのりを願う)、秋の祭で実った神さまの恵みへの感謝します。

全国にある、地域の神社ではこのように御本殿にて厳かに神事(祭)が行われています。

神輿(みこし)や山車(だし)など賑やかな面も祭の醍醐味ですが、このような神前で静かに行われている厳かな神事が祭の中心なのです。

神さまをお食事、歌や舞、などでおもてなしをして、それぞれの役割で、お喜びになるよう力を合わせます。

「祭」は古事記などの古典にも記されている古から「今」も続く日本の「こころ」が「かたち」になったものです。

本来は「祭」でお供え物(神饌)を皆で共に頂くことで、神さまと人が一つになります。

神さまと人、人と地域を結ぶ場所が、地域の氏神様なのです。そして、日本だけでなく世界のすべて人々の幸せを祈る場所が神社なのです。

春季例祭(しゅんきれいさい)のご案内

令和6年3月25日(月)14時より「春季例祭」を斎行いたします。春季例祭は春の大きな祭です。

春季節例祭の神事の後、藤沢市の重要無形文化財に指定されている、「湯立神楽」の奉納もございます。約800年前に京都の石清水八幡宮より、鎌倉の鶴岡八幡宮に伝わったとされる由緒ある神楽です。

釜で湯を煮えたぎらせ、その湯をもちいて神事を執り行い、国家の安泰、無病息災、五穀豊穣を願う神事です。

どなたでも見学できますので是非お立ち寄りください。

日 時 令和6年3月25日(月)

14:00 御本殿にて「春季例祭」を斎行致します。

15:00頃 神楽殿前広場にて「湯立神楽」を奉納致します。

※御本殿での「春季例祭」の神事の後、神楽殿前広場に移動して「湯立神楽」が始まります。春季例祭ご参列の方は14時の15分前に社務所にお声をおかけください。

神事に参列せず、15時の湯立神楽のみの参列も可能です。

〇おすすめのリンク

令和4年春季例祭の湯立神楽の実際の映像➀(Kame channel)

令和5年春季例祭の湯立神楽の実際の映像(HeartAlivemovie)

写真➀ 午後の日の光がさしこみお不動さんの周りの河津桜を照らします。花は散り始めていますが、芽吹く緑が力強い、さわやかな命の力にあふれています。

写真➁ お不動さんの写真➀の河津桜を下から見上げた様子。写真中央に差し込む光に花と芽吹く緑が煌びやかに輝き、周りを取り囲む深い影のような緑の森の木々の色と調和してまるで絵画のようです。緑の葉は踊るように躍動しています。

写真➂ 同じ河津桜も違う角度で見るとまた違う顔をみせてくれます。春の滲むようにぼんやりと輝く太陽から降り注ぐ午後の日差しに花と芽吹く緑はきらきらと輝き自然の光を放ちます。

本日のおすすめの光景です。

〇おすすめのリンク

万葉集とは

古事記(こじき)とは)

令和の典拠

写真➀ 宮司祝詞奏上の様子。目の前には神さまへのお供え物、神饌(しんせん)が並んでいます。

本日午前10時より、御本殿にて月のはじめのお祭、月首祭(げっしゅさい)を執り行いました。

日本の国の更なる発展と皆様の幸せ、日本だけでなく世界の人々が共に穏やかに栄えるよう祈念いたしました。

初穂料不要。普段着でご参列ください。神前にお供えしたいもの(食べ物以外も可)があれば、社務所にお持ちください。

「まこと(至誠)」の神、菅原道真公のお力、恩頼(みたまのふゆ)をいだだき、はつらつと、すがすがしく、さわやかに残りの半月を過ごしましょう。地域の元気と日本の発展、そして世界の平穏は世界にひとつ、の全国の地域の氏神さまから。

日本はおまつりの国。地域のおまつりで力を合わせて日本を元気にしましょう。

天地(あめつち)の 神にぞ祈る 朝なぎの 海のごとくに 波たたぬ世を 昭和天皇御製

さしのぼる 朝日のごとく さはやかに もたまほしきは 心なりけり 明治天皇御製

目に見えぬ 神に向ひて はぢざるは 人の心の まことなりけり 明治天皇御製

〇その他の祭

1日 月首祭(げっしゅさい) 10時 御本殿にて

月の初めのお祭(神事)です。

15日 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社にて

木の幹の枝にあたるお社、末社のお祭(神事)です。

25日 月例祭(げつれいさい) 午後4時 御本殿にて

天神様の縁日、毎月25日に行うひと月のなかで一番大きなお祭(神事)です。

※3月と9月は春季例祭、秋季例祭のため時間が異なります。

お雛様を設置しました。どなたでもご覧になれます。社務所にお声をおかけください。

男雛と女雛が仲良く並んでいらっしゃいます。

本日は天皇誕生日(旧天長節)。天皇陛下のお誕生日をお祝いしましょう。※天皇陛下のお仕事

天皇陛下は常に国民の幸せと国の発展、また、世界が共に穏やかで豊かであるよう、祈ってくださっています(宮中祭祀)。

このような日に、日本の豊かで多様な伝統文化を振り返ってみてはいかがですか。

古(いにしえ)を稽(かんが)へて今を照らす (古事記(こじき))

「伝統」は当時の最高、最先端。そして「今」も更新され続けています。

最も古もの(不易)と最も新しいもの(流行)が調和し色とりどりの美しい花をそれぞれの色で咲かせています。

今、咲き誇る「梅」も外来の当時最先端の花。

それを日本のこころでめでる、豊かで多様な文化。

伝統は今も大切に守り続けられ、さらに常に日々、新しく更新し続けています。

流行と不易。

和魂(日本のこころ)漢才(外来の最先端の技術)。

個性豊かな国のかたち。

敷島の大和心を人問はば 朝日に匂ふ山桜花 本居宣長

全国の地元の氏神様で「ありがとう」の気持ちをお伝えしてみてはいかがですか。

日本の元気は地元の氏神様から。

天皇陛下記者会見、64歳に

第4回アジア・太平洋水サミット 天皇陛下記念講演(2022年4月23日)

天皇陛下、63歳お誕生日 平和の実現「一人一人に問われている」

天皇陛下、即位を宣明される「即位礼正殿の儀」

「饗宴の儀」華やかに 外国元首らおもてなし

写真➀ 〇場所 お不動さん 天神山入口付近の河津桜

写真➁ 〇場所 お不動さん 天神山入口付近の河津桜

河津桜も淡いピンク色の花を咲かせています。花の盛りです。花の色が肌で感じとれます。

春の日差しが体にしみて、頭がぼんやりとしてきます。春をはっきりと感じとれる季節の到来です。

〇場所 お不動さん 天神山入口付近

このたびは 幣もとりあえず手向山 紅葉の錦 神のまにまに

(形は整っていませんが、精一杯のまごごろを神さまどうぞお受けください)

こころを澄ませば当たり前の景色のなかの特別と出会えます。

こころの数だけ形があります。 「あっ」とこころに湧きおこる、ありがとう、を神さまに。また、身近な人に。お伝えしてはいかがですか。

紅葉の錦 神のまにまに

写真➀ 〇場所 末社 神輿庫付近の梅

写真➁ 〇場所 末社 神輿庫付近の梅

梅が春の日差しに輝いています。眩暈をおこすようなぼんやりとした光は肌で感じとれるほどで、いい心地です。こころもポカポカ温まります。

このたびは 幣もとりあえず手向山 紅葉の錦 神のまにまに

(形は整っていませんが、精一杯のまごごろを神さまどうぞお受けください)

こころを澄ませば当たり前の景色のなかの特別と出会えます。

こころの数だけ形があります。 「あっ」とこころに湧きおこる、ありがとう、を神さまに。また、身近な人に。お伝えしてみてはいかがですか。

「紅葉の錦 神のまにまに」

古事記(こじき)とは

古事記あらすじ

古事記

写真➀ 月次祭前の末社の様子。祭壇を組み、神事を行います。 境内の梅も花の盛り。

写真➁ 宮司(ぐうじ)祝詞奏上の様子。

本日は15日は末社月次祭。

末社での神事の後、お不動さん、天神山山頂の浅間社をそれぞれお参りしました。

地域の皆様の幸せと日本国のさらなる発展、日本だけでなく世界も平穏で共に栄えるようご祈念いたしました。

写真➀ 祭典前の末社の様子。

境内の梅も花の盛りです。

写真➁ 祝詞奏上の様子。

修祓(しゅばつ)でお清めをし、お供え物神饌(しんせん)を神さまにお供えし、祝詞(のりと)を奏上。宮司、参列者と順に榊の玉串(たまぐし)で拝礼しました。神事の後、それぞれの末社を参拝しました。

末社、お不動さん、と順に拝礼し、天神山山頂の浅間社にお参りします。

どなたでもご参列いただけます。ご希望の方はお気軽に社務所まで。

初穂料不要。普段着でご参列ください。神前にお供えしたいもの(食べ物以外も可)があれば、社務所にお持ちください。

「まこと」の神、菅原道真公のお力、恩頼(みたまのふゆ)をいだだき、はつらつと、すがすがしく、さわやかに残りの半月を過ごしましょう。

地域の元気と日本の発展、そして世界の平穏は世界にひとつ、の全国の地域の氏神さまから。

日本はおまつりの国。地域のおまつりで力を合わせて日本を元気にしましょう。

天地(あめつち)の 神にぞ祈る 朝なぎの 海のごとくに 波たたぬ世を 昭和天皇御製

さしのぼる 朝日のごとく さはやかに もたまほしきは 心なりけり 明治天皇御製

目に見えぬ 神に向ひて はぢざるは 人の心の まことなりけり 明治天皇御製

〇その他の祭

1日 月首祭(げっしゅさい) 10時 御本殿にて

月の初めのお祭(神事)です。

15日 末社月次祭(まっしゃつきなみさい) 午前9時 末社にて

木の幹の枝にあたるお社、末社のお祭(神事)です。

25日 月例祭(げつれいさい) 午後4時 御本殿にて

天神様の縁日、毎月25日に行うひと月のなかで一番大きなお祭(神事)です。

※3月と9月は春季例祭、秋季例祭のため時間が異なります。

写真➀ お不動さん上の河津桜にとまるメジロ

写真➁ 桜の花の蜜を飲むメジロ

お不動さんの上の河津桜の枝をメジロがトコトコと枝を縫いながら

時折、花に頭をうずめて嘴で蜜を飲んでいる姿がとてもかわいらしい。

近くの梅の枝にもメジロがいて、風情があって見ていて飽きません。

今日のおすすめの景色です。

本日は建国記念の日、「建国をしのび、国を愛する心を養う」日です。

今からおよそ2680年程前に初代神武天皇(じんむてんのう)がご即位されて日本が建国された日です。

古事記や日本書紀を繙いてご先祖様の悠久の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

春の雪に境内の景色も様変わり。

梅が枝に降り積もる雪が風情があっていい塩梅です。

節分の翌日、4日から立春。暦の上では春になりました。

新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事 大伴家持

(あらたしき としのはじめの はつはるの きょうふるゆきの いやしけよごと)

万葉集の歌のように、めでたく良いことが重なりますように。

写真➀社務所から見た豆撒きの様子

写真➁節分祭の神事、祝詞奏上の様子。 手前に並べられた枡を手に豆撒き奉仕者は神事の後舞台に向かいます。

写真③神前での豆撒き奉仕者の様子。厳かな神事ののち、楽しく賑やかな豆撒きに移ります。

本日、13時より節分祭を執り行いました。

御本殿での神事を終え、年男、年女をはじめ豆撒き奉仕者は神楽殿に設けられた舞台に移りました。宮司、責任役員の挨拶の後、開始の号鼓とともに「鬼は外、福は内」の掛け声とともに勢いよく豆が撒かれ、参加者は舞台の下で競いながら撒かれた豆を受け取り、歓喜の声をあげていました。辺りは和気ににあふれて賑やかでした。豆まきの後、参加者は氏子会さんの振る舞う豚汁に舌鼓を打ち冷えた体を温めていました。お子様たちはお菓子の詰め合わせを受け取り豚汁を片手に名残惜し気に境内で遊んでいらっしゃいました。皆様の一年が健やかで晴やかな一年でありますよう心よりご祈念申し上げます。多くのご参列ありがとうございました。

明日から立春。暦の上では春です。

写真 宮司と藤田優一さん

FM横浜の番組Lovely Day♡の街角リポートでリポーターの藤田優一さんがご来社になりました。

宮司が御本殿にて、天満宮の歴史、お参りの仕方、宮司が永谷天満宮に学生時代合格祈願に来たエピソード、日々の日課などは何か等、藤田さんの質問に答えていました。

快く記念撮影にも応じてくださいました。藤田さん本日はご来社いただきありがとうございました。

FM横浜ラブリーデイ

ブログ

2月3日は「節分」です。「節分」は立春の前日のことで、冬から春へ季節の変わり目を迎えるこの日は、各ご家庭でも「鬼は外」「福は内」のかけ声に合わせ豆まきが行われます。日本の古式ゆかしい行事です。

永谷天満宮では2月3日、御本殿で節分祭祭事の後、神楽殿前におきまして豆まきを行います。皆様のご参加をお待ちしております。

日 時 令和6年2月3日(土)

13:00 御本殿にて節分祭祭事執行

祭事終了後 神楽殿前にて「豆まき」開始

※豆拾い参加者は、13:15までに境内にご参集下さい。

※当日混雑が予想されますので、お子様がご参加の際は保護者同伴でお願い致します。

※豆まき奉仕者(年男・年女)も募集しております。詳しくは永谷天満宮社務所までお問合せ下さい。

※節分祭執行に伴い、2月3日の御祈祷の受付は午前10時30分受付までとなりますので予めご了承ください。

写真➀ 末社 神輿庫付近の梅 梅の後ろには末社が見えます。

写真➁ 御本殿中央階段の梅 大晦日に一番最初に咲いたのはこの梅です。

境内では梅の花が咲き始め、花の良い香りが境内に漂います。まだ、冬の寒さは厳しいですが、日の光の中には、これから訪れる春の明るさが次の季節をそれとなく知らせています。

透き通るような日の光の照らす、境内、天神山普段よりゆったりと歩きながら、自然の中に溶け込んでみてはいかがですか。忙しい日常を離れてちょっとひとやすみ。

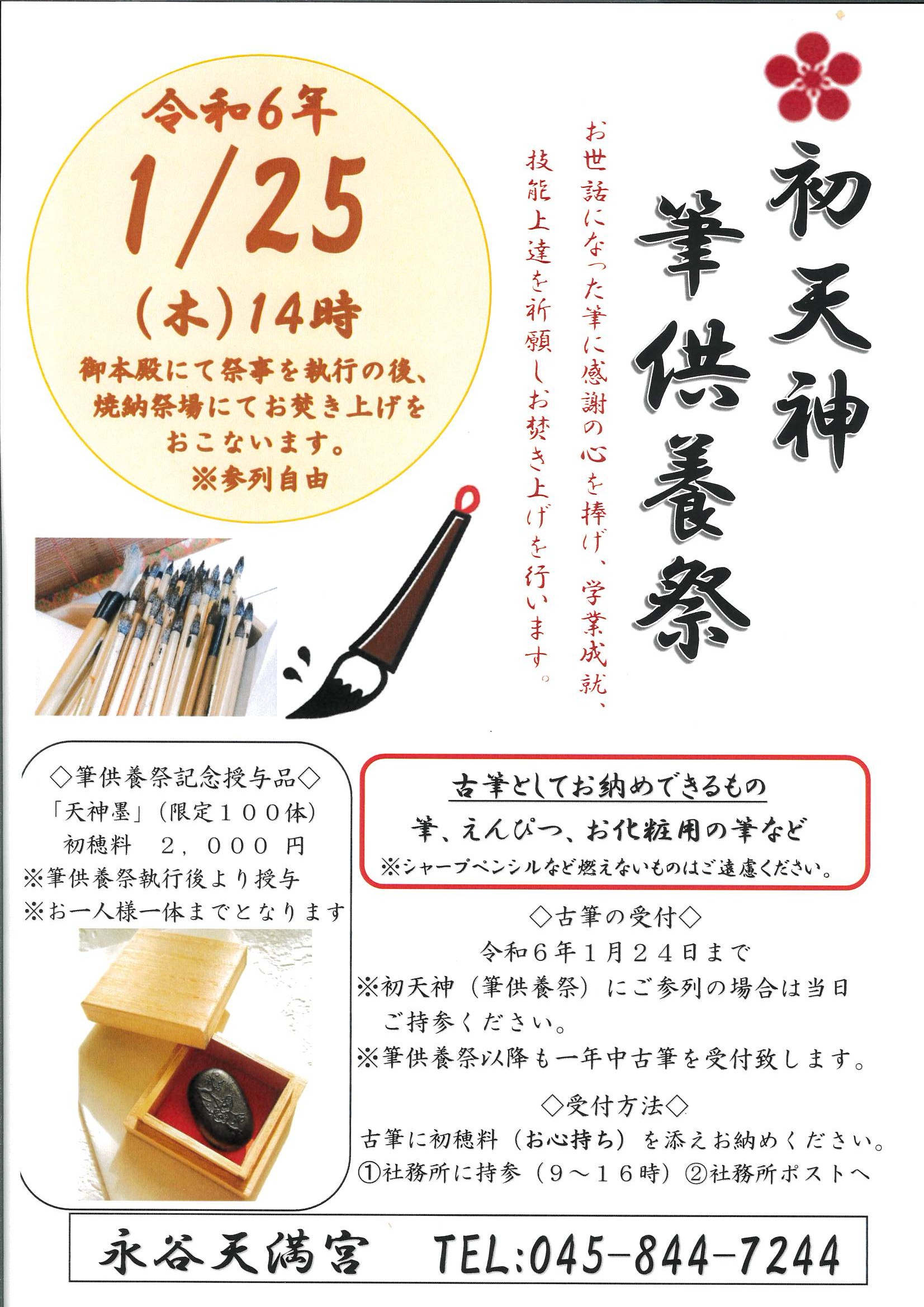

本年の初天神より筆供養祭も合わせて執り行い、御本殿での祭事執行後に小筆のお焚き上げを行います。

又祭事執行後に、筆供養祭の記念授与品として「天神墨」を授与致します。ご参拝の記念にお受けください。

<初穂料>2,000円 ※お一人一体のみの授与となります。

「天神墨」は錦光園さんが製造された特別なものです。

「天神墨」

錦光園(きんこうえん)

本日10時より、さいと焼きが執り行われました。

祭事に先立ち参列者全員で黙とうし、この度の能登半島地震で亡くなられた方ご冥福をお祈りいたしました。

写真①

神事で松飾、門松に宿った年神様にお帰りいただきました。

宮司が注連縄や松飾を積み上げた炉に火をくべると炎は高らかに舞い上がりました。

宮司の「オー」という警蹕の響くなか、宿った神さまにお帰りいただきました。

炉に向かい宮司にあわせて参列者全員で拝礼いたしました。

写真②

祝詞奏上の様子。御本殿裏の森から昇る太陽の光が木々の間からこぼれて辺りを照らして祭場を彩ります。

「令和6年能登半島地震」により亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。被災地の一日も早い復旧と復興をお祈り申し上げます。

令和6年の新しい年がはじまりました。

年明けた瞬間境内には参拝者の喜びの声が響き渡っていました。

本年も三が日、参拝者の列が鳥居の外まで列が続いていました。

参拝を終えた方は、おみくじを引いた後、炉の火にあたりながら、今年から復活した氏子会さんの振る舞う甘酒で冷えた体を温めながら、皆様楽しそうに談笑していました。

永谷天神囃子の皆様の天神囃子も正月の境内に賑やかな音を響かせて辺りは賑々しい雰囲気に包まれていました。

響き渡る喜びの声に乗り日本中、世界中に天神様のお力があまねく人々の心に届けられます。

新しい一年が皆様にとりまして喜びの多い晴れやかな一年となりますように。

どんな困難も心と力を合わせて乗り越えていきましょう。

<御守授与>〇1月1日 午前0時~午前2時30分 午前5時30分~午後5時30分

〇1月2日、3日 午前8時~午後5時30分

〇1月4日以降 午前9時~午後4時

<新年祈祷>〇1月1日~3日 午前9時~午後4時(受付午後3時半まで)

*当日受付のみとなります。ご予約の必要はありません。

*ご昇殿(参列)の人数制限をさせて頂く場合がございます。

〇1月4日以降 午前9時~午後4時(受付午後3時半まで)

*前日までにご予約の上お越し下さい(当宮ホームページからもご予約頂けます)

*会社・法人等の団体祈祷の方はご予約をお願い致します。

<甘酒接待> 1月1日 午前0時~午前2時30分頃

1月1日~1月3日 午前10時~午後3時頃

※各日無くなり次第終了となります。

〇場所 お不動さん前階段 銀杏 硯池付近

午後2時頃の境内の紅葉。お不動さんの脇に目をやると、急に日が差して色とりどりの葉が自然の光で煌いています。

時間によって現れる、

本日のおすすめの光景です。皆様も「あっ」とこころに響いた景色を身近な人と共有してみてはいかがですか。すべては神さまの恵み。とっさに湧きおこる「ありがとう」気持ちを「今」すぐ神さまに届けましょう。まだ立派な「形」は整っていなくても精一杯のまごごろを「紅葉の錦神のまにまに」。

〇場所 お不動さん前階段 銀杏 硯池付近

午前10時頃の銀杏の様子。朝日が銀杏を照らします。

本日のおすすめの光景です。

皆様も「あっ」とこころに響いた景色を身近な人と共有してみてはいかがですか。すべては神さまの恵み。とっさに沸きおこる「ありがとう」気持ちを「今」すぐ神さまに届けましょう。まだ立派な「形」は整っていなくても精一杯のまごごろを「紅葉の錦神のまにまに」。

〇場所 名木百選御神木側天神山入口

7日より二十四節気は大雪(たいせつ)(冬)です。本格的な冬の到来です。

境内には柔らかい冬の朝日が差し込み境内を照らします。いつもの見慣れた景色も刻一刻と目まぐるしく移り変わり新しい「今」が次々と現れています。

〇場所 お不動さん 石の腰掛 天神山入口付近

どなたか、お不動さんに柿をお供えしています。

〇場所 お不動さん 石の腰掛 天神山入口付近

お不動さん前の石の腰掛から銀杏の方を見上げた景色。

沢山の鳥たちの囀りが天神山の森に響いています。朝日に照らされた銀杏はとおくまるでランプのように煌いています。立ち止まり見上げてみれば、虫食いの葉、銀杏の葉、色とりどりの木々の葉たちが目に映る景色のなかで美しく調和し、それぞれの個性で輝き、見るもの心を楽しませてくれています。土の感触、落ち葉を踏む音。ほのかに温かい冬の風が心地よく肌を撫でます。朝日の光と熱は体に染みわたります。

普段よりゆったりと境内を歩き、立ち止まり、空を見上げ、足の裏で、肌で、呼吸で、音と光で、心を澄ませて自然の中で子供頃のように素直に溶け込めば、自然と「ありがとう」の気持ちが湧きおこります。

すべては神さまの尊い恵みです。お仕事に、家事、受験勉強、慌ただしい日常を抜け出し、自然の恵みをお楽しみください。きっと心がよみがえります。

そして、自然の恵みを存分に味わった後に神さまに「ありがとう」のまごころをお伝えしてみてはいかがですか。「紅葉の錦 神のまにまに」

本日の新嘗祭(にいなめさい)にあわせて今年の初めて出来た稲である初穂、「懸税(かけちから)」を神前にお供えいたしました。

お供えしたのは神奈川県神道青年会(青年神職の会)の神饌田で作られた初穂です。

新嘗祭(にいなめさい)は新穀を神に供えその恵みに感謝するお祭です。

新嘗祭は「新」(新穀)を「嘗」(召し上がる)祭という意味です。

春の「祈年祭」で、米、五穀の実りを祈り、「新嘗祭」でその実りの収穫に感謝します。

宮中、神嘉殿では天皇陛下が自らお育てになった新穀をご先祖の天照大神(あまてらすおおみかみ)をはじめ神々に自らの手でお供えになり、おまつりされます。また、自らお召し上がりになります。

神宮をはじめ全国の神社でも「新嘗祭」で神の恵に感謝をし、国家の安泰、国民の繁栄ををお祈りしています。

本日は勤労感謝の日、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」日です。

お米をはじめ美味しくお食事をいただき、自然の恵みに感謝いたしましょう。

〇場所 天神山入口 山頂への道

本日より二十四節気は立冬(冬)です。境内には柔らかい冬の朝日が境内を照らします。沢山の鳥たちの囀りが天神山の森に響いています。境内は光に溢れ、見上げれば照らされた木々の緑が鮮やかに煌いています。まだまだ、秋の気配が残る境内の自然の中をこころを澄ませて、いつもよりゆったりと歩けば、思いがけない景色と出会えます。

〇場所 お不動さん 天神山入口 石の腰掛付近

お不動さん前の石の腰掛に座り、自然の中に溶け込むと何とも言えない良い心地がします。時間を忘れて、こころが生き生きとしてきます。

〇場所 お不動さん前銀杏

ふと立ち止まって見上げれば、日に照らされた銀杏の緑の煌きに心が癒されます。忙しい日常を忘れて、ほんのひととき、ゆったりと自然の中で疲れたこころを遊ばせてみませんか。「あっ」とこころに響くすべての感動は神さまからの尊い贈り物です。

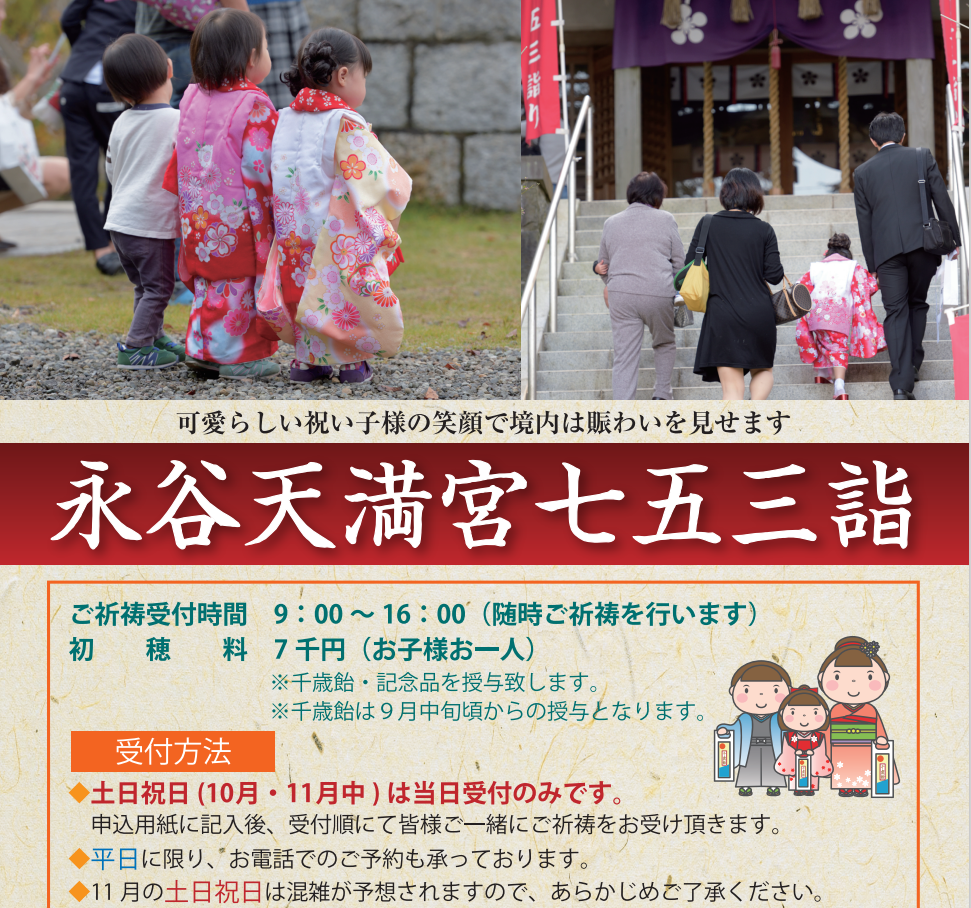

10月、11月の土日、祝日は当日受付(七五三以外のご祈祷も土日、祝日は当日のみ)のみですが、、平日の七五三、厄除等通常のご祈祷はこちらのリンクから簡単にご予約できます。(24時間予約可能です。空き状況も確認できます。

➡https://jinja-reserve.com/reservation/index/nagaya

※予約サイトを開くと、土日はすべての時間時間帯が✕印となっているのは当日受付のためです。例年通り終日受付しております。

平日の七五三はお電話でも予約ができます。不明な点がございましたら、電話045-844-7244(永谷天満宮社務所 午前9時から午後4時まで対応※繋がらない場合は留守番電話に伝言でおかけなおしいたします)

〇当日受付 受付はお連れの皆様がそろった時点で受付できます。ご希望のお時間の5分前から10分前に社務所にお越しください。ご祈祷は、午前9時から午後4時まで(最終受付3時半)。 30分ごとのご奉仕です(例10時、10時半、11時、11時半)

〇場所 名木百選側天神山入口付近

8日から二十四節気は寒露になりました。秋らしい透明な空気にさわやかな午後の日差しが境内を照らしています。秋の自然の中に静かに佇むと、この目に映る景色のように、こころが広々と透き通り、晴れ渡る心地がします。

〇場所 12時頃 お不動さん前 石の腰掛 天神山入口付近

境内の自然のなかで、こころを澄ませば、繰り返されるいつもの同じ景色の中に特別な「今」を見つけることができます。「あっ」と、こころに響く何気ない景色を切り取って、「ぱっ」と浮かんだ身近な人と写真で言葉で小さな感動を共有してみてはいかがですか。こころに響くすべてのものは神さまの恵みです。神さまにも「ありがとう」の気持ちを届けましょう。

心の数だけ形があります。「このたびは 幣もとりあへず手向山 紅葉の錦 神のまにまに」形は整っていませんが精一杯のまごころを神さまどうぞお受けください。「あっ」とこころに響いた小さな感動はすべての人のこころを「ぱっ」と明るく晴らし、大きな世界をも喜びに変える力があります。日本は「言霊のさきわう国」。こころに響いた感動は自然と言葉になり、歌となり、不思議な力で全てを和ませ美しく調和させます。

形は様々。

こころの数だけ形があります。

あはれ あなおもしろ あなたのし あなさやけ おけ (古語拾遺)

こころに響く明るい夢(願い)は、不思議な言葉の力で「まこと(現実)になる」のです。

本日も刻一刻と移りかわる境内の自然をどうぞお楽しみにください。目の前に次々と展開する「今」は一生に一度

![]()

〒233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷5-1-5

永谷天満宮社務所

TEL:045-844-7244 FAX:045-342-5190

当ホームページに掲載されている文章及び画像の無断転載はご遠慮ください。

Copyright © 2013 NAGAYA TENMANGU All rights reserved.